|

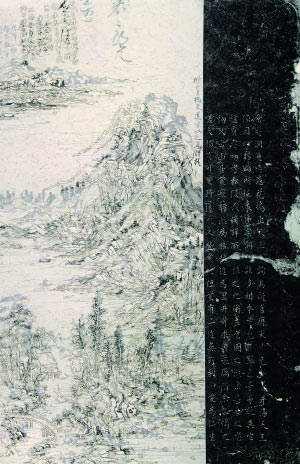

| 王天德作品 《后山圖 Houshan No.14 MSHT012》 178cm×115.5cm 拓片、宣紙、皮紙、墨、焰 2014年 |

|

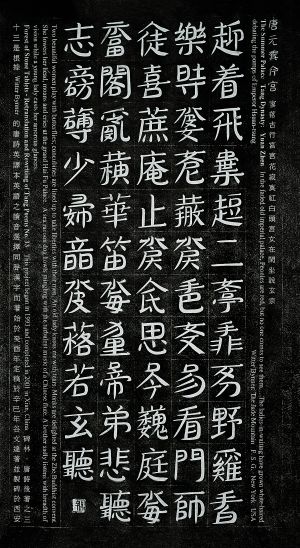

| 谷文達作品 《碑林-唐詩后著-No.33〈行宮〉唐:元稹》 180cm×90cm 墨、宣紙 2003-2005年 (右) |

水墨熱是近年來國內藝術市場里繞不開的一個話題,“當代水墨”、“新水墨”、“新工筆”這些詞匯以極高的頻率出現在各種展覽、拍場和市場分析報告中。行業內的從業者們似乎發現了一個更加符合國人欣賞趣味的類別,許多畫廊、機構、經紀人和藏家也都不愿缺席這個歷史性時刻,盡管它有曇花一現的可能,正如同2005年、2006年的中國當代藝術熱潮。

而在水墨熱的種種亂象之中,也有許多不同聲音的出現來試圖為當代水墨正名。當代水墨并不是無中生有的東西,只關注“當代”二字,而忽視水墨作為傳統藝術的來龍去脈,勢必會將這股水墨熱導向失控。在亞洲藝術中心即將舉辦的“釋放未來——中國當代水墨邀請展”中,包括谷文達、劉丹、劉慶和、潘公凱、王璜生、徐冰、徐累等在內的18位當代水墨領域舉足輕重的藝術家的陣容帶來了一股出離潮流之外的凜冽氣場。他們多年在中西文化之間的探索實踐,使得這次集體亮相顯得嚴肅而又極具說服力。

北京商報:亞洲藝術中心策劃“釋放未來——中國當代水墨邀請展”的初衷是什么?此次展覽主題“釋放未來”傳達出怎樣的概念,在與亞洲藝術中心一直主推的“新東方精神”是如何呼應的?

趙沛:“釋放未來——中國當代水墨邀請展”由殷雙喜擔任策展人,邀請了18位在當代水墨領域里最杰出、最具有代表性的藝術家參展,以及劉驍純、皮道堅、杭春曉3位在水墨領域頗有研究的學者共同參與,亞洲藝術中心期待能與藝術家、學者一同探討中國當代水墨的當代性和多元性,以當代視角反觀這從古至今流傳的藝術,同時也希望可以提升公眾對中國當代水墨藝術的認知與理解。

“釋放未來——中國當代水墨邀請展”系亞洲藝術中心一直以來所推廣的“新東方精神”主題展覽的延續,即主張立足于自身傳統文化觀念和價值體系,融合東西方美學理論精髓的當代美學。我們2008年與2010年相繼推出“新東方精神——沉積”與“新東方精神——承啟”,在贏得業內認可的同時,我們也在不斷討論與研究,到底何為“東方精神”?而當代之呈現又“新”在何處?在不斷的反思與累積中,逐步探尋“新東方精神”之妙處,正如陶淵明筆下所繪“林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光”。時隔四年我們推出“釋放未來——中國當代水墨邀請展”,若問兩者如何呼應,可以說“釋放未來”正是在“新東方精神”探索道路上的一個驛站。

北京商報:本次參展的藝術家是如何選擇的,在這18位藝術家中,并非都是專攻水墨的,多數人有著很綜合的身份,而且許多藝術家有著長期的海外經歷,這種選擇試圖呈現出一個什么樣的水墨面貌?

趙沛:水墨可以說是傳統文化中的“精英”文化,一筆一墨都充滿了東方的哲學與智慧,而我們試圖呈現的正是全球華人對于這一精英文化的理解、傳承、突破與再創造,正因許多藝術家有著長期的海外經歷,這個展覽所呈現的面貌更具國際視野。我們今天講“萬變不離其宗”,正適合形容當代水墨——繼承傳統的同時拓展水墨語言的多樣性與可能性。在這里可以舉兩個例子。

一是劉丹。劉丹師從亞明,上世紀80年代初移居美國。劉丹鮮少“拋頭露面”,他的藝術也很難被現有的藝術史分類方法所歸納。其作品不刻意打破形式上的傳承,也不刻意求新求異,但卻在高貴中透出一股很強大的當代氣息,25年的海外生活經驗,并沒有隔斷他與文化母體之間的必然聯系,反而越是跳脫地域的桎梏越是能夠清醒地認識到自身文化的重要性,太湖石也好,山水也好,這只是劉丹認識世界與宇宙的一個“干細胞”,中國文化特有的教養給了他對于歷史的自覺。“在藝術的自身規律中,拓展傳統藝術,而堅持藝術的傳統。”劉丹如是說。

二是谷文達。谷文達師從陸儼少,他是“八五美術”新潮運動中的領軍者之一。上世紀80年代早期,他把錯位、肢解的書法文字做水墨畫,借此挑戰正統體制,并影響了后來的一代藝術家。然而我們今天看谷文達通過歷時十年完成的“碑林——唐詩后著”這一作品時,看到他對文本和文化的翻譯做了一個視覺的陳述。他試圖從一個中國人的角度以其血脈中傳承的歷史、文學和藝術的因子與英語世界對話。而他的《基因煉金術》,則是對水墨藝術進行了一次變革,但其中又蘊含了最純粹的中國藝術因素與物質。谷文達看似并非“專攻”水墨,但卻將水墨做到了骨子里。

北京商報:此次參展的藝術家多是業內已經功成名就的人物,走大牌路線會使展覽在影響力和學術性上有牢靠的保障,但就在當代水墨這個尚未下定論的范疇里,這些大牌藝術家的選擇是否會顯得不夠冒險?

趙沛:這個展覽在籌備之時的初衷并非要給當代水墨蓋棺定論,意在呈現當代水墨的現狀。在討論此次“釋放未來”的話題時,也是將水墨作為“新東方精神”的范疇來討論的。我想東方精神與藝術范圍之廣,水墨所呈現的是其中的精英部分。對于“冒險”二字,我認為參展藝術家以及學者名單本身已是一個冒險行為,近幾年盡管水墨很“熱”,但卻很難將這么多優秀的水墨藝術家、學者聚集在同一個展覽中。當然還有很多優秀的藝術家未能在這次展覽中呈現,沒有能夠一起合作,我們期待之后可以有更多的機會與更多的水墨藝術家交流。

北京商報:國際上對于國內當代水墨的解讀是否更多從西方現代藝術的角度來進行?真正中國傳統水墨到當代水墨這條線索在國際上來說是否還處于邊緣化、被忽視的地位?

趙沛:中國當代水墨的發展與演變,有自身的規律和脈絡可循,從古至今,水墨不僅展現藝術家個體的藝術訴求,同時也體現了當時的社會風貌、時代變革,水墨的發展簡單地從西方現代藝術的角度來解讀恐怕不夠全面,而且西方的批評語境與我們也不相同。

觀念與媒介同樣重要,西方常以水墨概念與精神來定義水墨,而藝術家常常是需要通過媒介實現觀念、表達訴求,水墨也是如此,沒有“水墨”的實踐,何來水墨精神?正如皮道堅所講,“在特定的歷史條件下,媒介就是一種文化身份、文化傳統的象征,水墨即是如此。在中國當代藝術全盤西化的情況下,思想者和批評家必須站出來大聲宣告:這個世界應該多樣化,不能只有一種西方媒介式的當代藝術,中國傳統媒介也可以做當代的表達。實踐證明,水墨確實做到了”。

北京商報:隨著近年來“新水墨”、“新工筆”、“當代水墨”的火爆,“向傳統回歸”這個概念反復被強調著,“回歸”這兩個字也引發了許多的爭議,許多不好的藝術只是利用“回歸”二字借尸還魂而已。對于傳統藝術在今天被冠以“新”、“當代”等字頭再度登場亮相,這種必然的進程卻呈現出了一篇紛亂的景象,對于這種情況,亞洲藝術中心作為一家商業畫廊是如何看待的?

趙沛:我個人認為,當代水墨不能偏離水墨傳統與水墨精神。借用策展人殷雙喜的話,“所謂‘釋放未來’,意指中國水墨畫中蘊含著深厚的東方哲學、思想與文化內涵,對于現代社會的文化建構具有重要的資源性能量”。近年的水墨熱,許多展覽以“新”、“當代”冠名,過于寬泛的定義給了這個時代許多“當代”而非“水墨”的機會,“當代”二字所呈現的是一種現象,而當代水墨也是一個未完成的過程,“當代”也不是評判藝術的標準。大浪淘沙終有沉淀和冷靜的那一天, 亞洲藝術中心作為一家注重專業的推廣型畫廊,始終是以學術與商業并重,在這個前提下,我們關注“新東方精神”,關注當代水墨,期待在這個領域的研究中讓當代水墨延續中國傳統藝術的生命。 (文章來源:商報)