張愛玲是被討論、研究過無數次的作家。她的人生和她的作品,時至今日仍然散發著魔力,吸引著人們去閱讀與思考。她是講故事的好手,似乎總是能在不經意間戳中不同年代的讀者。

或許我們不了解的是,她其實也是個一流的編劇。

張愛玲歷來以小說家的身份被人熟知,自從夏志清的《中國現代小說史》著重介紹她后,她的文學地位水漲船高,成為與魯迅、沈從文、茅盾并重的人物。但是在小說的光輝之下,她的編劇作品卻較少被人提及。

張愛玲以家庭劇、懸疑喜劇和女性生活劇最為精彩,在中國電影事業野蠻生長的年代,她就曾憑借《太太萬歲》驚艷世人。此后南渡香港,定居美國,在紐約,她獲得了愛德華·麥克道威爾寫作基金會為期兩年的寫作獎金,并搬到這個基金會所管轄的新罕布什爾州的一個僻靜莊園,而后張愛玲結識了德裔劇作家賴雅,8月與之成婚,上世紀60年代,張愛玲長期與香港電影懋業公司合作。

張愛玲確鑿可考的編劇作品有十三部,分別是:

《不了情》(1947)、《太太萬歲》(1947)、《金鎖記》(1948,未能拍攝)、《情場如戰場》(1957)、《人財兩得》(1958)、《桃花運》(1959)、《六月新娘》(1960)、《南北一家親》(1962)、《小兒女》(1963)、《一曲難忘》(1964)和《南北喜相逢》(1964),以及一部沒拍成的《魂歸離恨天》,一部沒有被保存下來的《紅樓夢》上下集。

《魂歸離恨天》沒拍成,是因為劇本還沒交到導演手上,“電懋”就因董事長兼總經理陸運濤遭遇空難,于同年9月改組為國泰機構(香港)有限公司。

除了上述作品,還有一部戲被人猜測是張愛玲的手筆,那就是1948年上映、劇作者署名桑弧的電影《哀樂中年》。

此作由桑弧導演,石揮、朱嘉琛、沈揚、李浣青主演,曾被譽為1949年新中國成立前最好的一部家庭戲,但這部戲的編劇是誰,到如今仍是個疑案。

作者之謎

1948年,國共決戰。

十里洋場上海灘,張愛玲剛因為《太太萬歲》的創作被左翼報人群起而攻之。胡蘭成之事未了,資產階級們又籠罩在內戰陰霾的復雜情緒之中,有人南下香港、臺灣,有人還在上海踟躕。貨幣大幅貶值,金融秩序崩潰,張愛玲困守寓中,漢奸之妻、小市民低下趣味、罔顧民族苦難的罵名滾滾而來。

《太太萬歲》劇照。

臨水照花人,早沒了當初的意氣風發。文華電影公司和導演桑弧伸出援手,邀她擔任特約編劇。流言說,張愛玲與桑弧墜入愛河,二人一度談婚論嫁,但張愛玲并未親口承認,據二人共同的好友龔之方回憶,有一次他去看張愛玲,一時口快,把朋友之間認為她與桑弧男才女貌的想法給說漏了嘴。可是張愛玲卻并未領受,“她的回答不是語言,只是對我搖頭、搖頭和再搖頭,意思是叫我不要再說下去了”。

《哀樂中年》是電影導演桑弧的代表作,但它具體由誰編劇,半個世紀以來眾說紛紜。有桑弧獨立創作說、張愛玲獨立創作說,也有二人合著說。張愛玲創作《哀樂中年》的觀點在港臺和海外流傳。此說最早來源于學者鄭樹森,經李歐梵在《狐貍洞囈語》里的《<從現代到當代>小序》里提到,他從鄭樹森那里得知:“《哀樂中年》乃張愛玲編劇。”

但桑弧稱《哀樂中年》乃是自己編劇。他在《哀樂中年》劇本后記中說是自己寫的《哀樂中年》的電影劇本。1999年,他又在接受陸弘石、趙梅的采訪時說:“這是我親耳聽到的一個故事,我把它改拍成了電影(指《哀樂中年》)。這個故事實際上是一個正劇,而我則用了一種喜劇的筆觸來寫,里頭甚至還帶有一點悲劇色彩。”

《哀樂中年》海報。

學者張瑞英、高麗在《張愛玲與<哀樂中年>關系考》中曾經詳細討論過這樁疑案,刊于《中國現代文學研究叢刊》2017年第10期。文中提道:

“電影《哀樂中年》于1949年上映時,編劇、導演皆署名桑弧,但1983年以降,港臺張愛玲研究者發出不同的聲音:宋淇、鄭樹森、蘇偉貞認為《哀樂中年》是桑弧的構思,由張愛玲執筆;桑弧、桑弧家人、龔之方、魏紹昌堅持《哀樂中年》為桑弧單獨創作;張愛玲聲稱自己只是‘參與了寫作過程’,陳子善、劉川鄂等人比較認同此說法。當事人、好友、‘張學’研究者各執一詞、莫衷一是,留下一樁難以判定的‘公案’。”

矛盾之處

張愛玲本人的說法,見于《聯合報》。

1990年1月2日,她寫信給時任《聯合報·聯合副刊》編輯的蘇偉貞:“《哀樂中年》影片是桑弧一直想拍的題材,雖然由我編寫,究竟隔了一層。”

11月6日,她復信蘇偉貞:“今年春天您來信說要刊載我的電影劇本《哀樂中年》,這張四十年前的影片我記不清楚了,見信以為您手中的劇本封面上標明作者是我,我對它印象特別模糊,就也歸之于故事題材來自導演桑弧,而且始終是我的成份最少的一部片子……我雖然參與寫作過程,不過是顧問,拿了些劇本費,不具名。”

按常理來說,張愛玲這個說法是最接近真相的。她擔任劇本顧問,參與了前期的寫作過程,但并不算是她獨立創作的一部劇,如果按今天通行的署名辦法,將《哀樂中年》劇本定義為“桑弧、張愛玲合著”更為合適。

大體可以肯定,桑弧是《哀樂中年》的主要作者,而張愛玲給這部劇提供了一些意見。有意思的是,《哀樂中年》與張愛玲明確署名編劇的《太太萬歲》在氣韻上有著驚人的神似,它們在創作時間上相隔不過一年,在對人生的慨嘆和對女性的描繪上卻是如出一轍,要說《哀樂中年》與張愛玲一點關系沒有,那是很難讓人相信的。

《哀樂中年》劇照。

還有幾個證據可以佐證張愛玲參與了《哀樂中年》的劇本創作。

首先是張愛玲的書信。其中最有力的一條證據是:1948年5月,報人沈寂加入上海《春秋》雜志擔任編輯。任職期間,她主動向張愛玲約稿,請她翻譯一些外國作品,張愛玲于是寄來了一篇毛姆小說的譯稿,題目為《紅》,未署名,也未完稿,信中說道:“因在創作劇本,沒有全部完稿,很是抱歉。同時,把美國‘企鵝版’毛姆小說原著附來。”隨后,沈寂譯完余下的三分之一文字,刊于《春秋》1948年第6期“小說”欄目。(轉述自韋泱《沈寂眼中的張愛玲》)這部張愛玲正在創作的劇本,成為解謎的關鍵。

根據《春秋》當時的排期,沈寂約張愛玲翻譯小說是在1948年5月底至9月間。彼時,《太太萬歲》已經公映,張愛玲的劇本創作只可能是《金鎖記》或《哀樂中年》,但張愛玲早在1948年4月就改編完成了《金鎖記》。

當年的《文華影片公司編年表》指出:“1948年3月中旬,張愛玲的電影劇本《金鎖記》完成。”《青春電影》第16卷第13期《張愛玲的悲哀》中寫道:“可是完成了已久的《金鎖記》卻到目前還被凍結著未曾開拍。”由此可知,《金鎖記》改編劇本已經在1948年3月完成。

所以,張愛玲1948年5月底到9月創作的劇本,這個令她為此無法完成翻譯任務的劇本,不可能是《金鎖記》,也不會是那些她離開上海后才寫的本子,而是《哀樂中年》。

《傳奇》

張愛玲 著

北京十月文藝出版社,2021-6

而另一個證據是當時幾份權威報紙的報道。

1948年7月17日,《電影周報》第1期發表《桑弧著力〈哀樂中年〉》,文中稱“編劇是張愛玲”,可緊接著第2期又說“《哀樂中年》實際是桑弧自己所編。”

無獨有偶,當時國內另一份知名刊物《青春電影》第16卷第37期《桑弧有新作〈哀樂中年〉,石揮主演》中寫道“編劇是張愛玲”,到了1949年4月30日《哀樂中年》上映9天后,《青春電影》的作者才改口說“這部作品為桑弧自己寫的”。(此部分考證有賴于張瑞英、高麗:《張愛玲與<哀樂中年>關系考》)

《哀樂中年》臺詞與張愛玲前期作品的相似性,則為我們提供了敘事學上的理由。首先是在創作主旨上,《哀樂中年》與1947年的《太太萬歲》一脈相承。見張愛玲在《大公報·戲劇與電影》上發表的《<太太萬歲>題記》:

“中國女人向來是一結婚立刻由少女變為中年人,跳掉了少婦這一階段。陳思珍就已經有中年人的氣質了。她最后得到了快樂的結局也并不怎么快樂;所謂‘哀樂中年’,大概那意思就是他們的歡樂里面永遠夾雜著一絲辛酸,他們的悲哀也不是完全沒有安慰的。”

《太太萬歲》是一部關于“哀樂中年”的故事,而《哀樂中年》則延續了它的主旨。這部電影尖銳地探討了一個問題,那就是國人為何容易“未老先衰”,為什么初生牛犢的青年,用不了多久也能像老人一樣世故、圓滑乃至更為保守?

電影借人物之口道:“我老覺得中國人除了青年,就是老年,好像沒有中年似的,其實最可寶貴的是中年。”難能可貴的是,這部電影對人生不只有嗟嘆與悲惜,還有于深淵中看到光芒的一縷希望,而這份希望就集中表現在中年教師陳紹常的身上。

他并不是一個臉譜化的進步主義者,而是一個符合儒家倫理規范的好老師、好父親、好“老太爺”。在電影里,他年屆五十,兒子給他送墓地作為賀禮,一生眼看渡盡劫波,平等坦蕩,活著卻像等死,使他痛苦地思索生命的意義,最終做出令家人詫異的選擇。

《哀樂中年》劇照。

所以,哀樂中年,哀的是不知如何為自己而活。

這部戲的臺詞也蘊含了張愛玲式的況味。片中說:

“我們中國人真是一個奇怪的民族,對于死看得這么重要,而并不講究怎么樣好好的活下去。”

而這句話很容易讓人聯想到1944年8月,張愛玲在《詩與胡說》中寫的句子:

“活在中國就有這樣可愛:臟與亂與憂傷之中,到處會發現珍貴的東西,使人高興一上午,一天,一生一世。”

無獨有偶,張愛玲在1944年《天地》第13期發表的《中國人的宗教》,恰好與《哀樂中年》里兒子為父親送上墓地作為五十大壽禮物形成對照。而謝有坤、陳子善等學者已經指出,《哀樂中年》與張愛玲劇本《小兒女》的相似性。如《哀樂中年》劇本第39場:“彼此咀嚼著這短暫的靜默”,對比《小兒女》劇本第31場:“大家在沉默中咀嚼著”;又如《哀樂中年》的這段對話:

紹:你這位太太待敏華怎么樣?

劉:她本來對敏華還好,自從去年她自己生了孩子就跟以前不同了。

對比《小兒女》:

川:不知道脾氣怎么樣?

慧:脾氣好又怎么著,這一位剛來的時候也挺好的,自己生了孩子就變了,越來越討厭小鳳。

以及《哀樂中年》劇本第57場:

“我老覺得中國人除了青年,就是老年,好像沒有中年似的,其實中年是最可寶貴的一段時間。”

對比《張愛玲私語錄》:

“有許多人以為青年時代是人生最美好的時期……我倒情愿中年,尤其是early middleage(中國人算來是三十前后,外國人算起來遲得多,一直到五十幾歲)人漸漸成熟,內心有一種peace,是以前所不知道的。”

在《燼余錄》中,張愛玲寫道:

“時代的車轟轟地往前開,我們坐在車上,經過的也許不過是幾條熟悉的街道,可是在漫天的火光中也自驚心動魄。就可惜我們只顧忙著在一瞥即逝的店鋪的櫥窗里找尋我們自己的影子——我們只看見自己的臉,蒼白,渺小;我們的自私與空虛,我們恬不知恥的愚蠢——誰都像我們一樣,然而我們每人都是孤獨的。”

這種劇變下個體的渺小、人生中永恒的孤獨,其實在《哀樂中年》中都表現得淋漓盡致。

《流言》

張愛玲 著

北京十月文藝出版社,2021-6

不合時宜者的怕

由此可見,張愛玲至少是《哀樂中年》作者之一。那么,她為什么不署名?

想來與時局有關。

一來,張愛玲乃是發跡于上海淪陷時期的作家,又與胡蘭成有過戀愛,在政治正確上站不住腳。

二來,張愛玲與桑弧關系緊密,1948年,桑弧正處于勢頭上升期,張愛玲并不想給他招麻煩。加之1948年國共內戰加劇,政治氛圍變幻莫測,張愛玲的發聲也就更加慎重。

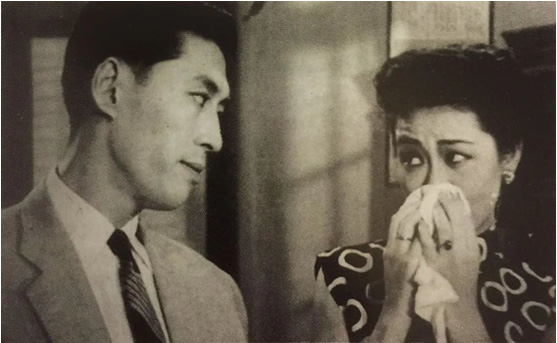

1947年,《太太萬歲》引起左翼報人群起而攻之,這是令張愛玲后怕的事。平心而論,作為一部家庭生活悲喜劇,《太太萬歲》是一部將嚴肅思考寄于笑聲中的電影,它描繪了一個中國小家庭的崩潰與掩飾,它讓人在歡笑過后品嘗到現實的悲涼。在對主角陳思珍與丈夫唐志遠的對比刻畫中,張愛玲呈現出女性要比男性承受更多磨難的冷峻現實。她雖不是標榜女權主義的作家,但她對父權制社會與婚姻的呈現同樣辛辣,只不過這種辛辣蘊藏在蒼涼的筆調里,需要觀眾耐心體察。

《太太萬歲》劇照。

日后,面對往昔指責她的意見,張愛玲自述道:“我甚至只是寫男女之間的小事情,我的作品里沒有戰爭也沒有革命,我以為人在戀愛的時候是比在戰爭或革命的時候更素樸也更放肆的。”

張愛玲的編劇作品固然有其局限,但那些從意識形態出發,以一己激憤之詞代替嚴肅評論的文字,顯然也不是公允的藝術分析態度。時過境遷,《太太萬歲》和《哀樂中年》都已經證明了它們的藝術價值。在國內影視劇評分相對最中肯的網站豆瓣,《太太萬歲》有8.4的評分,而《哀樂中年》的評分高達9.2分,這兩部半個世紀前的電影,對比李安的《飲食男女》和《喜宴》也毫不遜色。

張愛玲顯然是參與了《哀樂中年》的劇本潤色,但劇本是否由她主要創作,至今都沒有鐵證。晚年,張愛玲與桑弧分隔重洋,時過境遷,她也斷沒有替桑弧圓謊的必要。所以,張愛玲晚年說“我雖然參與寫作過程,不過是顧問,拿了些劇本費,不具名”,雖為謙詞,但應當離事實不遠。

在當時的政治動蕩中,藝術家無法獨善其身,而當黨同伐異的話語取代獨立思考,政治凌駕于藝術,藝術最重要的作者性就會退場。張愛玲在巨大的輿論壓力下減少創作,她害怕自己的署名給別人帶來不必要的麻煩。那時候的她就像萬重烏云下的一只寒蟬,在紛亂的時局里且自沉默和驚心動魄,凡此種種,張愛玲在《哀樂中年》里放棄署名,也就可以理解了。

這時候,捍衛多元的聲音,比單一的正確更重要。英國女作家伊夫林·霍爾說:“我不同意你的觀點,但我誓死捍衛你說話的權利。”(這句話被誤傳為伏爾泰的名言)很多人連這句常識都已經忘卻。