8月25日是20世紀(jì)中國(guó)著名畫家石魯先生去世32周年,中國(guó)國(guó)家博物館舉辦了“石魯藝術(shù)研究中心”研究員聘任、石魯作品捐贈(zèng)(第二 批)暨《石魯全集》編輯出版工程啟動(dòng)儀式。自2012年起,石魯家屬已分批將200余件石魯作品捐獻(xiàn)國(guó)家。本報(bào)節(jié)選美術(shù)史論家劉曦林專論文章,以紀(jì)念這位 為20世紀(jì)中國(guó)藝術(shù)發(fā)展作出杰出貢獻(xiàn)的藝術(shù)家。

人物名片

石魯 (1919—1982),1919年生于四川省仁壽縣,原名馮亞珩。曾任中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)書法家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、陜西省美術(shù)家協(xié)會(huì)主席、陜西省書法家協(xié)會(huì)主席。與趙望云一同創(chuàng)立了“長(zhǎng)安畫派”。

石魯是20世紀(jì)中國(guó)偉大的藝術(shù)家之一。他在新舊文化交替的建設(shè)時(shí)期踏入畫壇;民族危亡之際,他是一位以美術(shù)為武器的青年戰(zhàn)士;五六十年代,他是 探索中國(guó)畫新途的最具創(chuàng)造性的代表之一;在文化大革命那段文化專制的歲月里,他是最敢于以他的人格表現(xiàn)抗?fàn)幰庾R(shí)的杰出藝術(shù)家。他的人生旅程即藝術(shù)旅程,他 的個(gè)性貫徹在全過程中,而其藝術(shù)風(fēng)神又隨著時(shí)代的演變呈現(xiàn)出日趨鋒銳的走向。

人生與藝術(shù)的旅程

“馮門九子”是石魯后期經(jīng)常畫在字畫上的“印章”之一,意在表明自己的身世——本名馮亞珩,是四川仁壽縣馮家的后代,在同輩中排行老九。據(jù)石魯 生前回憶,馮氏家族祖籍江西景德鎮(zhèn),其高祖避稅遷四川,販藥售棉贏巨利,并于仁壽縣文公鎮(zhèn)安家。其曾祖繼于松林灣治田筑屋,成為仁壽第一大糧戶。其祖父又 按照《紅樓夢(mèng)》中大觀園的格局修建了馮家莊園,其中有藏書10萬(wàn)余冊(cè)的書樓。“五四”運(yùn)動(dòng)爆發(fā)的那一年,他出生在這樣一個(gè)莊園里,在這個(gè)家庭里得到過物質(zhì) 的享受,亦受到封建家規(guī)的桎梏;看到了這個(gè)傳統(tǒng)大家庭的敗落和分化,也在這頗有文化氛圍的環(huán)境里,受到了從《三字經(jīng)》至《說文》、《詩(shī)經(jīng)》、《古文觀止》 和唐詩(shī)等一系列古文化的教育,特別受到從事美術(shù)的二哥馮建吳的影響。石魯15周歲時(shí)離開了被他認(rèn)為是封建專制、俗不可耐的家庭,奔向他二哥執(zhí)教的東方美 專,這是“馮門九子”對(duì)封建家教的第一次叛逆。

在東方美專學(xué)習(xí)期間,石魯懂得了書畫是崇高的事,尤拜賞石濤、八大等文人畫家的反抗精神和雅逸的審美內(nèi)涵,自謂“頗受為藝術(shù)而藝術(shù)的清高思想影 響”。他曾到峨嵋山旅行寫生,并將中西繪畫技巧相結(jié)合,自創(chuàng)一新格調(diào)。這位孤高的學(xué)子投學(xué)不為謀職,當(dāng)美專改為職業(yè)學(xué)校時(shí),他選擇回鄉(xiāng)擔(dān)任小學(xué)教員。任教 期間,一改埋頭作畫的作風(fēng),以極高的熱情投身工作,并在抗日宣傳活動(dòng)中萌生了獻(xiàn)身民族斗爭(zhēng)的宏愿。

20歲時(shí),石魯徹底地?cái)[脫了家庭的羈絆,由天府之國(guó)轉(zhuǎn)向黃土高原。如果說,他此前接受的是中國(guó)傳統(tǒng)文人畫抒情寫意的藝術(shù)觀,以及在當(dāng)時(shí)流行的為 藝術(shù)而藝術(shù)的目的論,那么在延安時(shí),石魯?shù)乃囆g(shù)觀則逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闉槿嗣翊蟊姸囆g(shù),即為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)服務(wù)的革命的新型藝術(shù)觀了。自到達(dá)延安,他改名為石魯,以此 表示他對(duì)石濤和魯迅的崇拜,也表現(xiàn)出他欲將藝術(shù)的創(chuàng)造和革命的理想統(tǒng)一為一體的愿望,按照他個(gè)人當(dāng)時(shí)的說法,“我的路子就是做革命的藝術(shù)家。”

延安10年,石魯主要是普及革命美術(shù)的一位青年美術(shù)工作者,并堅(jiān)持從事速寫練習(xí)和連環(huán)畫、插圖、版畫創(chuàng)作,40年代后期,其木刻作品《群英 會(huì)》、《民主批評(píng)會(huì)》、《打倒封建》、《說理》等,漸次形成了以線刻為主兼及陰陽(yáng)體面的木刻風(fēng)格。他自覺地意識(shí)到了強(qiáng)調(diào)藝術(shù)性的必要,即使是在那些土戲臺(tái) 子上也要?jiǎng)?chuàng)造性地采用舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)。他是把普及的美術(shù)宣傳當(dāng)做藝術(shù)、學(xué)問來(lái)對(duì)待的,并在草紙上寫出了《化妝術(shù)》、《藝術(shù)論提綱》等學(xué)術(shù)性的文稿。

可以說,沒有黃土地,就沒有石魯,就沒有這位南方人的北方畫,就沒有日后流貫在他藝術(shù)中的堅(jiān)定的藝術(shù)觀念與信天游般的自由相共生的高亢的腔調(diào)。 他在1943年的《思想自傳》中說,在這黃土高原上“看到的生活是那樣民主、平等……革命理想把每個(gè)人心都系在一起”。他在這里呼吸到遠(yuǎn)比馮家大院自由的 空氣,并把根深深地扎在這片充滿生機(jī)的土地上,卻有些個(gè)人英雄主義的自負(fù)。

進(jìn)入50年代,一直到“文革”之前,石魯從而立之年步入不惑之年。他開始恢復(fù)因戰(zhàn)爭(zhēng)而中斷了10年的中國(guó)畫的創(chuàng)作,從美術(shù)普及轉(zhuǎn)向藝術(shù)的提高。 在50年代發(fā)生的中國(guó)畫的論爭(zhēng)中,這位善于從宏觀上把握方向、道路的藝術(shù)家,明確地提出了“一手伸向傳統(tǒng),一手伸向生活” 的口號(hào),試圖在歷史的文脈與現(xiàn) 代的空間之間架起一座可行的橋梁。他通過對(duì)民族文化和傳統(tǒng)藝術(shù)的再度研究,批駁了“中國(guó)畫不科學(xué)”的論點(diǎn),認(rèn)定了民族藝術(shù)科學(xué)性的微妙、綜合性的特征以及 形而上的美學(xué)品格;他認(rèn)定了生活與大自然為藝術(shù)的“第一需要”,與西安的一批同仁堅(jiān)持在黃土高原這片土地上尋求創(chuàng)作的靈感。

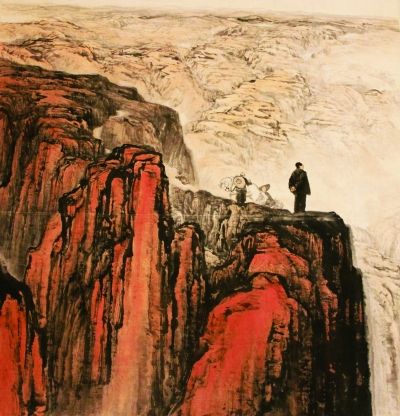

在這十七年中,他由反映生活和大自然的客觀真實(shí),逐漸轉(zhuǎn)向突出主觀的情感和宏觀的表現(xiàn),從工謹(jǐn)?shù)摹⑿懸獾氖址缦蚩v筆寫意的階段,以《轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜 北》等一批精品為標(biāo)志,形成了人物、山水畫的第一個(gè)高峰期。把現(xiàn)代人物畫和山水畫的創(chuàng)作觀念引領(lǐng)到一個(gè)新的層次。另一方面,他作為一位學(xué)術(shù)帶頭人,同趙望 云等一批長(zhǎng)安畫家,在黃土高原上揚(yáng)起了一股強(qiáng)勁的“西北風(fēng)”。1961年的“西安美協(xié)國(guó)畫研究室習(xí)作展”震動(dòng)了北京和全國(guó)畫壇,繼被譽(yù)為“長(zhǎng)安畫派”,與 傅抱石為核心的江蘇畫派(又稱新金陵畫派)攜手稱雄于當(dāng)代中國(guó)畫史,從而改變了現(xiàn)代中國(guó)畫史上地域性畫派的重心。

此時(shí),石魯對(duì)藝術(shù)的認(rèn)識(shí)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的層次,并撰《學(xué)畫錄》等幾部手稿,在一系列藝術(shù)問題上提出了獨(dú)到見解。他將革命現(xiàn)實(shí)主義與革命浪漫主 義相結(jié)合的精神視為“繼古開今,創(chuàng)作批判”的綱領(lǐng);提出了“生活決定精神”而“主體為人”“物化為我,我化為筆墨”的主、客觀關(guān)系;提出了“以神造形” “畫貴傳神”的新的形神觀;提出了筆墨為“主、客觀交織之生命線”,“思想為筆墨之靈魂”,以“意、理、法、趣”求筆墨的筆墨觀……這些理論和其作品相互 映照,成為石魯趨于成熟的標(biāo)志。

在極“左”的歲月里,特別是文化大革命中,石魯在精神上、肉體上遭到的磨難和摧殘,以及他在思想上和藝術(shù)上的反抗表現(xiàn),幾乎都是不可想象的。但 歷史的進(jìn)程表明,他是一位從不茍且偷生的為真理而戰(zhàn)的勇士,這個(gè)“瘋?cè)?rdquo;是那個(gè)發(fā)瘋的時(shí)代里最正常的一位藝術(shù)家。歷史的一度逆轉(zhuǎn)幾乎殺了石魯,卻未能改變 他的志向,而只是過早地結(jié)束了前一段寫意藝術(shù)的歷程,并使其后期藝術(shù)成為高度表現(xiàn)型、傾泄型的藝術(shù),構(gòu)成了那個(gè)特殊時(shí)代里的“反叛”藝術(shù)。

“文革”結(jié)束之后,石魯有過短暫的春天,不幸是在病床上度過的,他曾經(jīng)表示:“不必要腸斷,還要留下腸子工作。”但終因晚期胃癌而過早辭世。

石魯?shù)乃囆g(shù)風(fēng)神

石魯是個(gè)大才、全才。在當(dāng)代藝壇上,很少有人像他那樣同時(shí)具有形象思維和理論思維的敏銳,同時(shí)在詩(shī)、書、畫、印的綜合成就上達(dá)到如此的高度,于 繪畫這一部分又同時(shí)在人物、山水、花鳥這幾大類均取得突破;也很少有人像他那樣在思想的深度和形式的張力上達(dá)到自我體系的諧和,在人格與藝術(shù)風(fēng)神的統(tǒng)一上 有那樣強(qiáng)悍的獨(dú)立表現(xiàn)。

就其人物畫而言,石魯強(qiáng)調(diào)以人為中心的現(xiàn)代“天人合一”觀,在其純粹或基本上以人為形象的作品中,有著類似的表現(xiàn)。其中從側(cè)面堅(jiān)決表現(xiàn)歷史的 《轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北》將人物與陜北高原塑為一個(gè)整體,最具代表性。《東渡》是當(dāng)年同樣遭到責(zé)難的另一件代表作。如果說《歸寧》中少婦內(nèi)心的喜悅與翔飛的喜鵲在情緒 上形成共鳴,《快活神仙》、《抽煙的老頭》中那種農(nóng)家場(chǎng)院里的人生諧趣,就是熱愛人生、多情善感的石魯精神的另一個(gè)側(cè)面表現(xiàn)。而《叉麥人》、《船夫習(xí)作》 和《高原人的脊背》這類作品,尤其是題寫著“擬金剛之畫法,頗有壯美之感,惟當(dāng)色墨渾然方見真力也”的那幅《船夫》,他反復(fù)表現(xiàn)陜北漢子裸露的背部所呈現(xiàn) 出的力量之美,這是石魯代表性的人格和美學(xué)品格的體現(xiàn)。這些作品很少或完全沒有自然景色的陪襯,但人之壯美的精神性品格以及與之共生的自然環(huán)境、歷史風(fēng) 云,是可以通過畫外之畫的想象來(lái)實(shí)現(xiàn)的。自然、歷史與人的統(tǒng)一構(gòu)成了一種被強(qiáng)化的美,是人的精神力量的美。

作為一位山水畫家,石魯主張把山水“當(dāng)做人來(lái)畫”,“當(dāng)成個(gè)大人來(lái)畫”,甚至認(rèn)為“山水畫就是人物畫”。山水即人的思想,是人與天地精神往來(lái)的 深刻思想,也是“天人合一”哲學(xué)思想的具體化,與善于以人的心態(tài)觀照自然的莊子的觀點(diǎn),與石魯崇拜的石濤關(guān)于山川與藝術(shù)家相互脫胎于對(duì)方母體、藝術(shù)家與山 川“神遇而跡化”的觀點(diǎn)一脈相承,而且在強(qiáng)調(diào)人的主觀意識(shí)的層面有了更進(jìn)一步的拓展和表現(xiàn)。

石魯?shù)幕B畫創(chuàng)作晚于人物和山水。60年代初,花鳥畫雖不多,卻頗富新意。70年代初,“文革”中憂憤積郁的石魯仿佛突然發(fā)現(xiàn)了花鳥畫這個(gè)便于 以比興之法抒瀉情意的利器,遂縱情于茲,并以主觀意識(shí)的高揚(yáng)、內(nèi)在沖動(dòng)的爆發(fā)、金石力度的強(qiáng)化和筆路的狂放詭奇為主要特征,鮮明地區(qū)別于60年代花鳥畫的 風(fēng)神,成為石魯后期狂放型藝術(shù)的重要組成部分。

石魯后期的花鳥畫不限于“四君子”題材,這位情感豐富的藝術(shù)家,在“月月朝霞如夢(mèng)”的月季花里,在那火紅的柿子、石榴里,依然葆有對(duì)理想的熱 情;在《花卉昆蟲卷》詭奇的造型和天書般的題識(shí)里,癡瘋中透析出他對(duì)達(dá)芬奇、畢加索、雨果等文化名人的景仰;或畫《虎斗圖》以示對(duì)“文革”中派別之爭(zhēng)的嘲 諷,或畫《貓虎鎮(zhèn)宅圖》以示自衛(wèi)的信念,并畫“蹤而不顛,奔而信步”的奔馬以為自照,都是其情其志的真誠(chéng)流露。正是在這些并非無(wú)病呻吟的作品里,塑造了當(dāng) 代最具憂患意識(shí)、自我意識(shí)、真誠(chéng)沖動(dòng)的花鳥畫家的形象。他的內(nèi)涵、他的思維、他的筆墨和構(gòu)成的獨(dú)特性,仍將是花鳥畫前行和深化的參照。

石魯過早地逝去了,但這個(gè)名字卻作為一種藝術(shù)現(xiàn)象成為后人永遠(yuǎn)值得研究的課題。也許隨著時(shí)間的遷延,人們不僅更加珍視他留給世界的藝術(shù)作品,也 會(huì)更加重視他的藝術(shù)精神,那些閃耀著真善美的思想和人格的光芒。他試圖將社會(huì)的理想與個(gè)性的藝術(shù)風(fēng)采求得統(tǒng)一的思路,他試圖將深刻的內(nèi)涵與富有表現(xiàn)力的藝 術(shù)技巧完美結(jié)合的心愿,他在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間架起的那座橋梁,他將天、地、人合一的哲學(xué)推向現(xiàn)代思維的努力,他在逆境里斗爭(zhēng)不已的英雄主義氣概,他為當(dāng)代中 國(guó)畫的變革作出的貢獻(xiàn)……都寫在他人生與藝術(shù)的旅程上,都寫在“石魯”這兩個(gè)字之中。