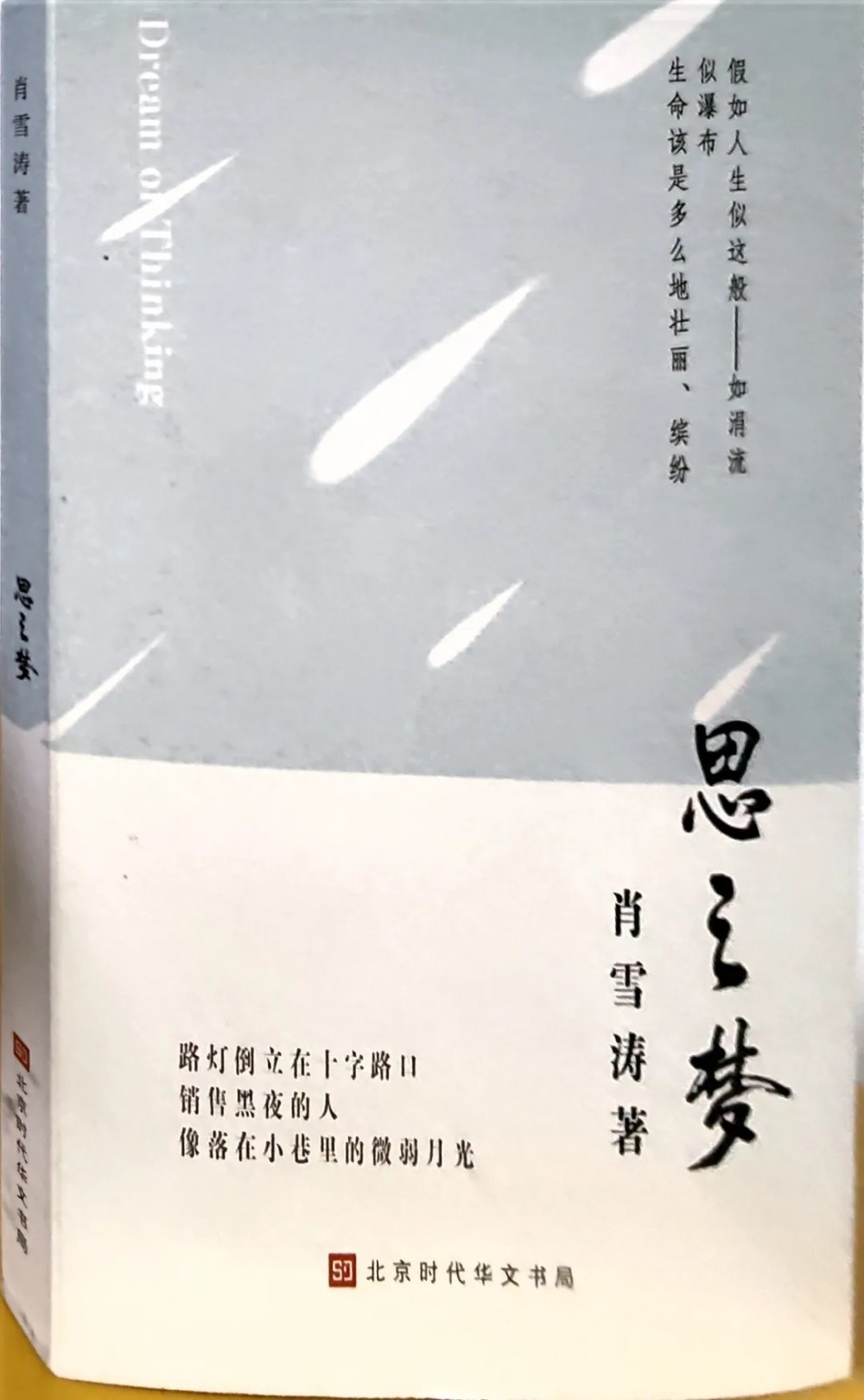

詩集《思之夢》是繼2023年8月第一部詩集《半途》出版后,作者的第二部詩集。

它收集了作者2022年6月至2023年9月所寫作的177首作品,分為《人生感悟》《歲月繽紛》《激情燃燒》三輯。這部由中國作家協會會員、中國詩歌學會會員、中國水利文聯副主席兼水利作協主席李訓喜(詩人川木)作序的詩集,從多方面顯現出作者既“寫情”又“寫事”,是對情與事的回憶、回望、回味。所用來“回溯”的方法則是“實寫”與“虛寫”相結合,以細節為載體,實中有虛、虛中見實。記錄下人生旅途的點點滴滴,留下了類似于“生活日志”的大量詩歌。

序言

對詩意人生的追問與追尋

詩人雪濤將他近年來所寫的177首詩歌結集為《思之夢》出版。這些詩,都是近兩年所寫。不久前他出版了詩集《半途》,現在又有新書問世,我由衷地為他高興,也對他的激情和豐收而驚嘆。

新詩百年之路,始終為“寫什么”和“怎么寫”而糾纏不清。在我看來,撥開那些爭論的團團迷霧,詩歌寫作無非是“寫情”與“寫事”,至于有論者所謂“志”與“思”,則始終是附著并貫穿于“情”“事”其之中的,這些在本土詩歌傳統中都有傳世之作,否則,詩歌就會淪為淺白的口號或者干癟的哲學贗品;寫作的方法也可用“實寫”與“虛寫”兩類加以概括,前者專注于詞語的指向對象和細致描寫,后者則注重詩歌詞語在關系配置中所產生的意涵。以這個標準來衡量雪濤的詩,大致可以得出如下印象:他的詩既“寫情”又“寫事”,是對情與事的回憶、回望、回味;而他所用來“回溯”的方法則是“實寫”與“虛寫”相結合,以細節為載體,實中有虛、虛中見實。

“詩緣情而綺靡。”在所有的情感生活中,詩人特別鐘情于愛情。“詩是愛情的食糧”。第三輯“燃燒激情”里,詩人向我們呈現了那些初戀的清純場景、分別的依依不舍、對愛情的挽留與追悼。“童年的漁船搖過來/她站在船頭/猶如一朵梅花向我招手/一場雪,迎面撲向她、包圍她/她依舊立在船頭,一動不動//小河瘦成一根骨頭/她也站成一個冰雪娃/我撕破嗓子,瘋狂地呼喊她——”(《夢在船頭》)那位站在童年漁船船頭的“她”,是童真的化身,還是初戀的情人?也許這些都不重要,重要的是“她”以冰雪娃的形象向詩人走來,純潔的故事有可能在時間的流水里重新漲潮。在這里,詩人連用“搖過”“站在”“招手”“撲向”“包圍”“立在”等動詞,呈現出一幅“風雪歸人圖”;“小河瘦成一根骨頭”則投射了詩人刻骨的思念,與其說是“小河”,不如說是詩人自己,詩人瘋狂的呼喊有了內在的邏輯,“她”的回應也許更值得我們期待。“我面前擺放著兩片月光/一片/掉落在腳下的池塘/另一片/坐在對面山頂觀望/其實/還多出一片/爬在我和她的臂膀/搖晃著池塘里的倒影”(《多出一片月光》)在月光里浸潤的愛情是如此皎潔而美好,以至于我們在滿目清輝里能夠傾聽一片月光掉落進池塘的聲音,能夠感受到山頂上那片月光對情侶的觀望。在《等待這一天》一詩里,我們又在城市里邂逅了那片月光,“她送我的那個晚上/月亮很亮/星星挨著星星,如頑皮的孩子/沖兩個重疊的身影眨巴著/亮晶晶的小眼睛/風躺在遠處,不說話/‘這是棵連理樹。’她怯怯地/告訴我。我盯著這棵樹/睜眼打量,確定:是棵連理樹”。連理樹是忠貞愛情的具象化,也有喚作相思樹、夫妻樹、生死樹的。“這是棵連理樹”,“她”怯怯地指認一棵樹,實際上就是指認忠貞之心、承諾這段愛情,也可以看作是白居易“在天愿作比翼鳥/在地愿為連理枝”的當代版本。但“她”為什么露出“怯怯”的表情,是對愛的試探,還是對愛的意義的憂心?要實現愛的意義,需要一種神秘的時刻,需要某種奇跡,正如拉康所指出的那樣,“你的手凍結在了這個果實緊致的飽滿中,這朵鮮花盡情地的盛開中,或者這根燃燒的原木的爆裂中——那么,這時產生的東西就是愛”。“連理樹”是愛的隱喻和見證,當“她”借助于這棵樹表白愛的獻出時,獲得了“我”的回應:“這是棵連理樹”。詩人借助“我”和“她”與“連理樹”不期而至的神秘時刻,通過對“連理樹”這一見證者的指認場景,實現了愛慕者與被愛者的身份轉換,愛的誓言被雙方確立下來。然而,正如白居易在《長恨歌》里對愛情的挽歌般追悼一樣,現實生活中,愛情是脆弱易碎的、是轉瞬即逝的。“穿過窗戶玻璃/一棵樹/在藍天下晃動/聽愛的呼喊,直至一切/歸于平靜/我站在,風吹不到的地方”(《樹林,沉默》),較之于剛才那首詩,“風”已經不是那縷風,沉默的氛圍發生了變化,“愛的呼喊”也缺乏了回應。也許那個叫“羅加”的女孩從此不會再來!“海浪,一層壓一層地/爬向沙灘/抺去,留在沙灘上的腳印”(《一場雨,砸碎一顆心》)“人這一輩子/猶如一朵朝開暮謝的木槿花”(《人生猶如木槿花》)“夢中的石頭,變成了石碑”(《夢中穿越》) ……......鮮花最后還是要凋落,燃燒的激情終歸要平靜下來,連理樹終究只是象征和隱喻,但詩人對愛情的懷想與追問永遠不會停息。

詩乃及物之事。新詩走到今天,愈發注重敘述性而淡化抒情性。誠如卡西爾在《語言與神話》一書中所言,“藝術家并不是縱情顯示自己的情感的人,也不是有極大的情感表達這些情感的人,被情感支配只是感傷主義而非藝術”。確實,對于我們今天所處的世界,生活的駁雜程度與田園牧歌時期有霄壤之別,傳統的抒情正在讓位于復調性的敘述,詩歌也不能例外。但這并不是說,傳統的詩歌寫作方式必須退位。在這方面,雪濤做了自己的探索。在第一輯“人生感悟”、第二輯“歲月繽紛”里,詩人記錄下人生旅途的點點滴滴,留下了類似于“生活日志”的大量詩歌,我所驚嘆的也正是他對各種題材信手拈來、點石成金的本領。出現在這些詩里的,有祖父祖母、雙親家人、垂釣者、攀援者、商圈人士、同學詩友、“銷售黑夜的人”、城市的一介過客、海上的孤獨者,有對故鄉的凝望、對城市鋼筋水泥的審視、對蒲公英鳶尾花等植物的打量,有對春夏秋冬四季景致的描摹,可謂題材龐雜、琳瑯滿目。但是,貫穿于這些物和事背后的,是對美好事物的挽留,對人生況味的感悟,以及浸潤其中的孤獨背影。“我無法認識我自己/就像一棵,站在冬雪中的/枯樹。可以成為攝影師的鏡頭/可以成為畫家眼中的模特/可以成為詩人筆下的素材”(《海上的孤獨者》)正如杜牧在“繁華事散逐香塵,流水無情草自春”里所感嘆的那樣,雪濤似乎對四季更替消長、人事代謝變遷已經參透,然而詩人依然在苦苦追尋那個叫作“自我”的存在者。那個人,也許是即使站在50層樓頂上也是這個城市最底層的普通公民(《站在燈海之上》),也許是與雄鷹為伴、在峭壁天梯上攀爬的人(《攀爬在峭壁上》),也許是慢慢走近老牛身邊的“我”(《河灘上的老牛》),“命運,折疊砸碎的玻璃心/挪動腳步,或許有一塊扛得住/壓力的落腳平臺/破繭重生。貌似大雁遷徙”(《銅陵,我的第二故鄉》),“歲月里隱藏著你流失的光陰/一如我閃電般的地殘缺/我們都背負著命運/等待時光鏡子的洗禮”(《我與毛巾》),詩人背井離鄉,背負命運的壓力踽踽獨行,最終發現往事如煙,一切都不過是從故鄉出發而向故鄉回返。“天黑了/夜走進我的身邊/仿佛也走進你的身邊/我坐上星星/看到遠處/坐在山梁上的家鄉//時光在倒退/月亮照耀盤山小道/一個身影/走走停停,時不時向山下張望/幾縷淡淡的薄霧/如煙,裊裊升騰”(《往事如煙》);“我羨慕老牛/多想變成它,盡情享受自在的生活”(《河灘上的老牛》),故鄉的河灘最適合詩人,而那頭老水牛正是詩人內心的自況。我們必須注意到,詩人在對此類物與事的敘述中,看似雜亂無章,實則有其玄奧:人、事、物都在空間和時間轉換中產生了新的意涵,這種意涵可以意會而難以言傳。如果一定要揭示,我們似乎只能說,詩人在物事的空間變化中堅守不變的立足點——故鄉,在時間的不斷流逝中堅守出發的時辰。

對于這本題材包羅萬象的詩集,我們不禁要問,詩人是如何著筆,也就是詩人是怎么寫的呢?這是一個老調但無法回避的問題,不同的詩人有不同的打法。對于雪濤來說,作為一位近年來才開始創作的詩人,他選擇了比較傳統的手法,比如干凈的白描、精準的動詞、單純的意象、濃郁的意境,都是中規中矩的,類似先鋒詩人現代派或者后現代派的意象拼置、詞語內爆、語氣斷裂等技法并不為他所青睞。但是,我們也要注意到,在雪濤的詩里,“實寫”與“虛寫”相互融合的特點十分突出,特別是通過細節描寫,實現了“虛”與“實”的互相轉化、彼此充盈,這也使得他與傳統的抒情詩人區別開來。在人類感性日益蛻化的今天,詩人的職責之一就是注重事物的細部與細節,通過凝視與觸摸,使得我們能夠撥開被知性與技術規訓的陰霾,重塑人類與審美對象的親密關系,重新激發我們對世界的敏感,重新煥發生命的燦爛。好的細節描寫,關鍵在于名詞和動詞的選用。詩人筆下的名詞,不僅僅是“物”的被給予,包括事物的原初形態和經過時間打磨改造的次生形態;也是“物”的被構成,也就是經由詩人的情感意向對事物進行重新立義的過程。在此過程中,動詞發揮著決定性的作用。通過動詞的選用和點化,事物被賦予新的生命,事件被激發新的潛能。在《雨,還在斷斷續續地敘舊》里,詩人寫到,“長著翅膀的雨,說來就來/時而絮絮叨叨/時而扯著嗓子吶喊/時而與城市、鄉鎮,斷斷續續地/敘舊”,“絮絮叨叨”“”、“吶喊”“”、“敘舊”,以人喻雨,把一次天氣事件轉換成為一個故事場景,筆觸細膩、令人驚奇。而這場雨在《夏日》里又變成了一滴水,“一滴水砸在莊稼人胸口/須臾間,變成一顆痣/風,躲在/遙遠的山谷,等待白走黑來”,一個“砸”字已經將這滴水的能量力透紙背,進而又“變成一顆痣”,比喻可謂奇崛。在《這個夏季》里,詩人寫到,“楸子是青澀的、山桃是青澀的/山楂也是青澀的/只有松果菊,扛著紅紅的/小腦袋/站在陽光下,任熱浪撫摸”,短短幾行,楸子、山桃、山楂的青澀與松果菊“紅紅的小腦袋”對比鮮明、可感可觸、情趣盎然,特別是“扛著”“”、“撫摸”兩個動作,使得生命的本真瞬間綻放、躍然紙上。在《六月》里,我們看到,“一些果實正在走向成熟——/楊桃、楸子、山楂....../六月/一些花兒正在盛開——/木槿花、蜀葵、松果菊、萱草//它們相互印證:夏天/也有春天的氣息/春天的妍麗,也會在夏天成長/冬天并非冷酷無情/梅花點燃火一樣的熱烈//四季交叉。花草樹木/有相似的生活/卻有不同的命運/星星憑空消失,不是月亮的錯/落日變成旭日,會踏著波濤而來//驅趕每條道上的黑暗/光明與熱情。人們/享受一天的生活/萬物,總是昂首向著天空生長”,“萬物,總是昂首向著天空生長”,一個“昂首”,將那些繽紛植物最原始的生命力激發出來,使得我們在日益陷入刻板化和碎片化的日常生活中,正是詩歌,使得我們重新感觸生命綻放的本源,點燃追尋生活本真的激情。這里,我還要提請讀者注意,雪濤特別喜歡動詞“杵”,比如:“我如一尊雕像,杵在海邊”,(《一場雨,砸碎一顆心》);“每當此時,我如一根木柱/總杵在她對面。她當然看不見”(《影子,沉在心底》);“杵在冬天”(《心事》);“一根無助的樹樁,杵在站臺”(《那個雨天》)“你杵在校園路邊,像尊女神”(《院墻內外》);“杵在黃昏,聽風聽雨”(《夜來香》);“瘦成骨頭的楊柳,杵在河邊”(《隱藏的心事》);“杵在院子里,對話陽光”(《陽光爬進小院》);“擎天巨柱,杵在渭河之濱”(《矗立的風景》);“遠處山頂,杵著一座塔,像尊佛”(《夜游宜賓》);“三潭,如三位高僧杵在畫中”(《西湖》);等等。這些“杵”字用在不同的主體,有各式各樣的人,有各種各樣的物,“杵”的方位、地點、場景,甚至時間、歷史都有不同,但我們要深究的是“杵”字背后的意涵。《說文》:“杵。舂杵也。從從木午聲。”段注:“……......系辭辭曰‘斷斷木為為杵。掘地為為臼。臼杵之利。萬萬民以濟濟’。”在甲骨文中,“杵”字是上粗下尖的斷木立在地基之中。詩人借用一個“杵”字向我們透露,作為人,以及人格化的物,盡管有歡喜憂愁、有孤獨無助,但我們無不建基于大地之上,因為那里是生命的本根之所,是詩歌的誕生之地。

“人充滿勞績,但還詩意地棲居在大地上”。詩人在山水中游歷、在天地間騁懷,回望充滿勞績的人生,帶著對愛情、對事物、對人生的追問與追尋,啟發我們對詩意的持續關注、對精神家園的永恒堅守。這是我通讀詩集后的最大感觸。

李訓喜

2023年10月14日于北京

(作者系中國作家協會會員、中國詩歌學會會員、中國水利文聯副主席兼水利作家協會主席,出版詩集《誰能把一朵玫瑰舉過天空》詩文集《交叉》評論集《此心吾鄉》)

推薦書籍《思之夢》

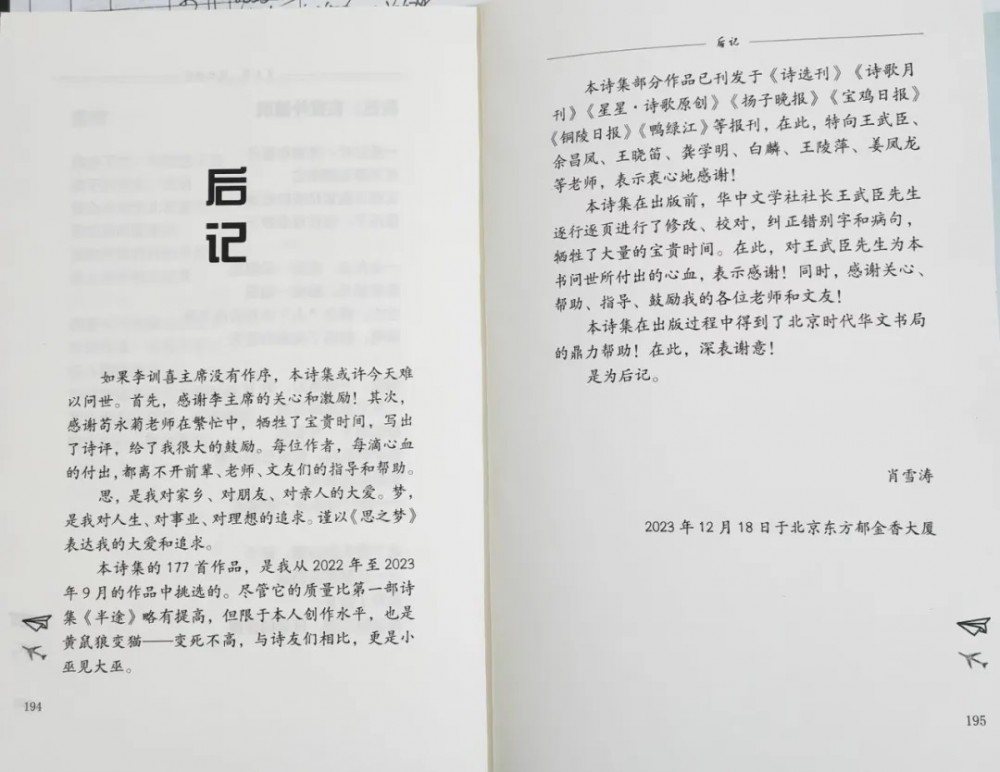

《思之夢》編后記

作者簡介

作者簡介:肖雪濤,安徽無為人,現定居北京。中國林業生態作家協會會員、中國詩歌學會會員、安徽省作家協會會員。作品散見《人民日報》《中國綠色時報》《詩選刊》《詩歌月刊》《星星.詩歌原創》《綠風》《生態文學》《鴨綠江》《奔流》等120余家報刊。部分作品入選《中國年度優秀詩歌2022卷》(新華出版社)等各年度詩歌選集。著有詩集《半途》《思之夢》。